6月3日の能登半島の地震では、26都府県の広域に「緊急地震速報」が出されましたが、強い揺れを観測したエリアは限定的でした。今回の過大評価の裏には何があったのか?地震の特徴に加え、“そもそも緊急地震速報とはどのように出されるのか”を社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。【週間地震ニュース】

この動画の記事を読む>

https://news.ntv.co.jp/category/society/55874935a02e4c0eb5d35059e1207365

■能登地方で地震 震度3を観測

6月10日から16日の間、国内で震度1以上の地震は32回ありました。

▼12日、午前7時24分頃、石川県珠洲市(すずし)で震度3の地震がありました。震源は能登地方で地震の規模を示すマグニチュードは4.3、震源の深さは10キロでした。

元日におきた能登半島地震からまもなく半年ですが、いまだ地震活動が活発な状態が続いています。そんな中、3日には、震度5強の揺れを観測する地震があり、関東や関西など広い地域で、「緊急地震速報」が出されました。

■3日の緊急地震速報、何があった?

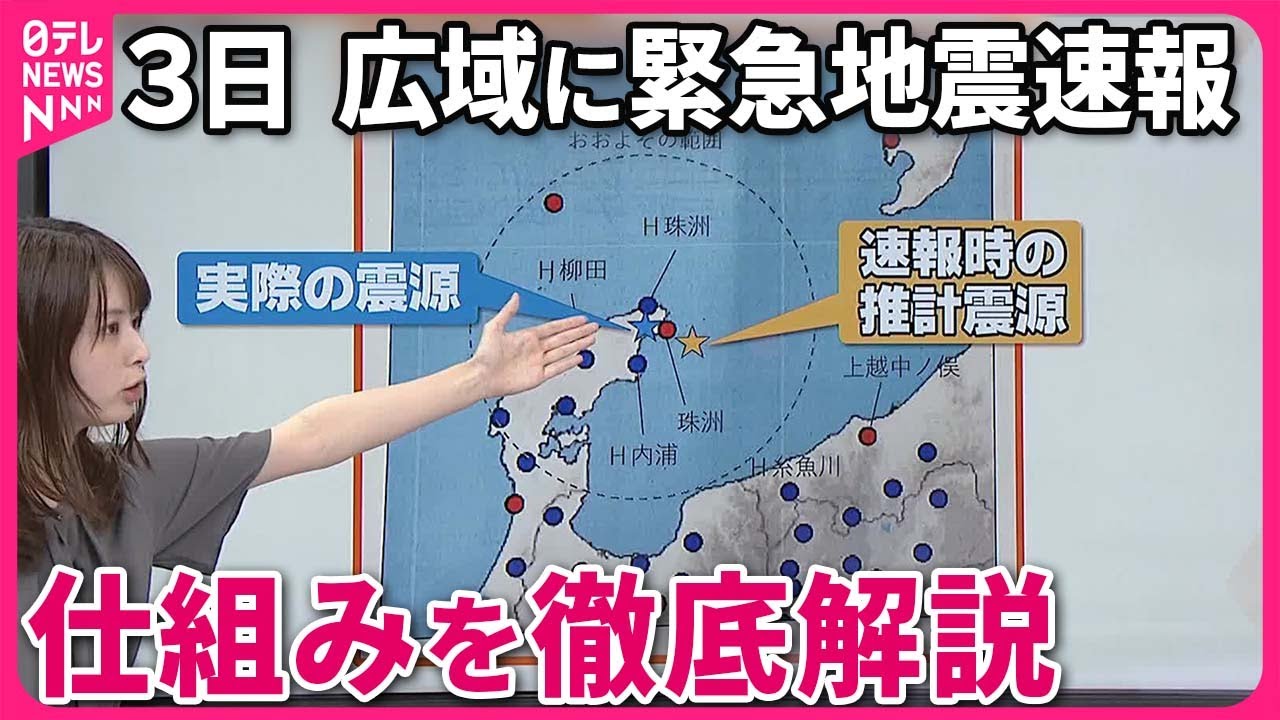

3日の能登半島での地震の実際の規模はマグニチュード6.0でしたが、緊急地震速報が発表されたときはマグニチュード7.4と推計されました。これは実はエネルギーで見ると、120倍以上となります。

このように大きな地震と推定されたため、関東や関西を含む26都府県56予報区に震度4以上の揺れが予想され「緊急地震速報」が出されました。しかし、実際には関東や関西での最大震度は2となり、大きな揺れは観測されませんでした。

■そもそも・・・緊急地震速報はどのように出るのか

それではなぜ、実際よりも地震の規模を大きく見積もり広い地域に緊急地震速報が出たのでしょうか?それには速報が出される“仕組み”が関わっています。

地震が発生した際には、早く伝わる小さな波の「P波(primary wave)」と遅く伝わる大きな波の「S波(secondary

コメント

備えていて損は無い。

気象庁の方々は今回の誤報を恐れることなく引き続き情報発信に努めていただきたい。

頼りにしています。